Новости

К 150-летию со дня основания Красноуфимского реального училища. Красноуфимская русско-башкирская низшая сельскохозяйственная школа

В пермском журнале «Сборник Пермского земства» в мае 1887 года было дано такое объявление: «На основании Высочайше утвержденного 3-го февраля 1887 года мнения Государственного Совета, при ферме Красноуфимского реального училища со 2-го июля сего года открывается Красноуфимская русско-башкирская низшая сельскохозяйственная школа Министерства Народного Просвещения первого разряда».

Школа состояла из трех классов и одного подготовительного. В подготовительный класс принимали в возрасте 13-16 лет со свидетельством об окончании курса в одноклассном начальном народном училище независимо от вероисповедания. А для преподавания мусульманского вероучения был штатный мулла. Количество учащихся было 60 человек, 20 из них – башкиры, которые полностью содержались за счет казны. Курс обучения в школе был теоретический и практический. Ученики работали на полях и в мастерских фермы в течение всего года.[1]

Главной задачей школы была подготовка опытных рабочих и квалифицированных мастеров по изготовлению земледельческих орудий и по тем из отраслей, которые имели тесную связь с сельским хозяйством. Так, например, маслоделие, сыроварение, крахмальное, паточное, мыловаренное производства, кожевенное производство и т.д. Поэтому в школу принимались молодые люди здорового телосложения, не имеющие физических недостатков, которые могли бы мешать выполнять работу.

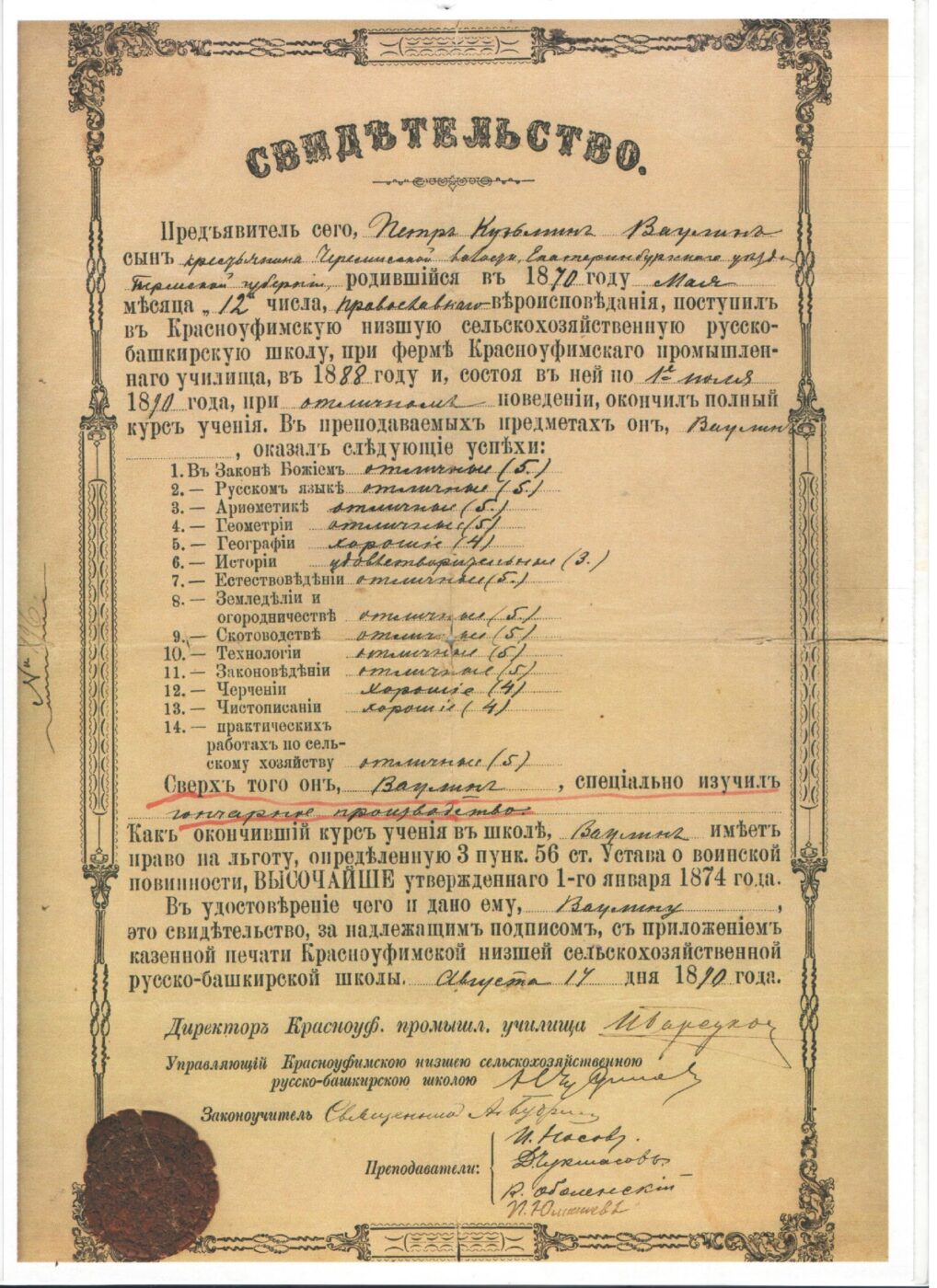

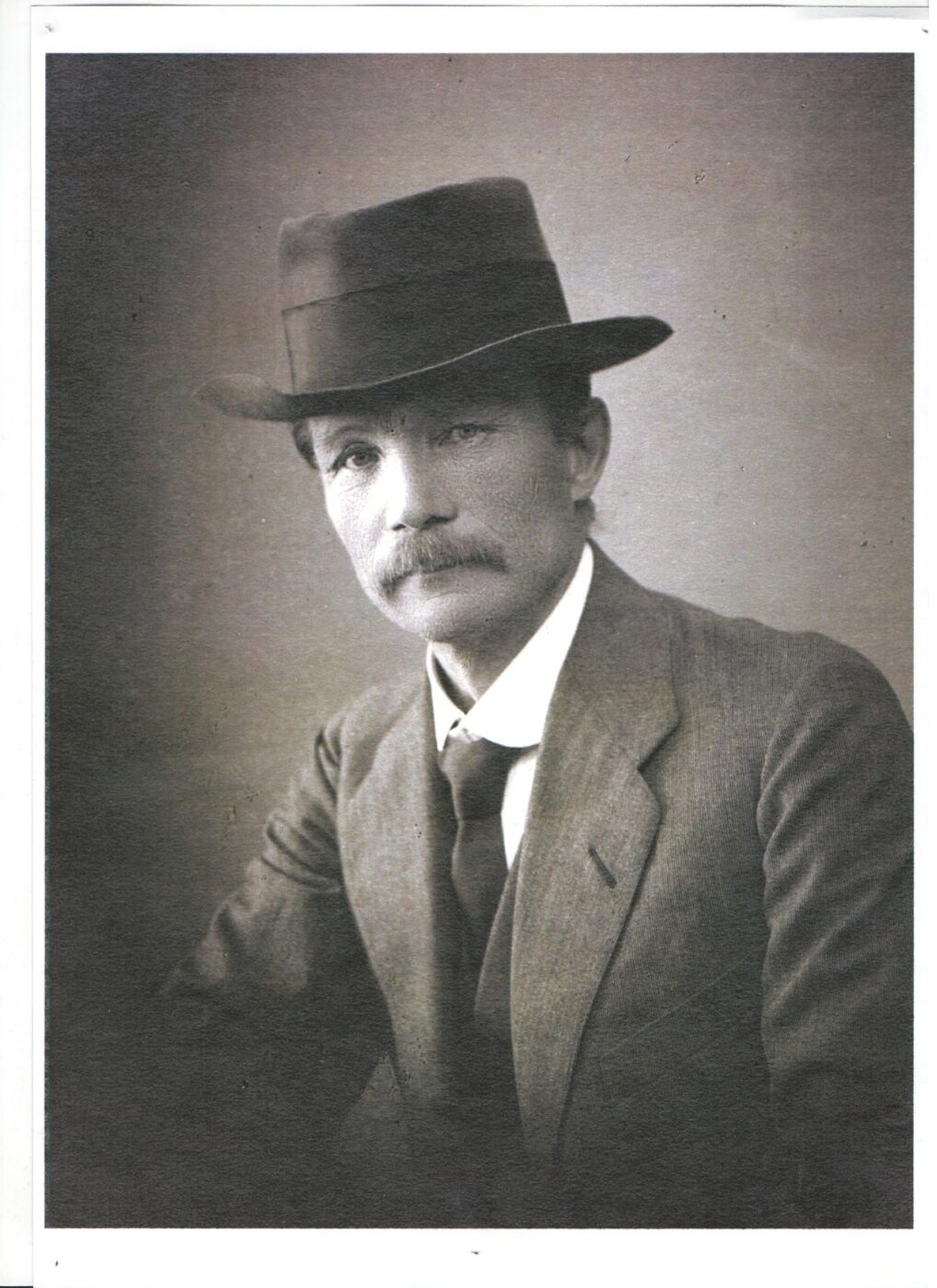

В Красноуфимском краеведческом музее экспонируется свидетельство (копия) Ваулина Петра Кузьмича (1870-1943г.г.) — сына крестьянина Черемисской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии о поступлении его в Красноуфимскую Русско-башкирскую сельскохозяйственную низшую школу при Красноуфимском промышленном училище в 1888 году и успешном её окончании 1 июля 1890 года. В свидетельстве говорится, что он специально изучал гончарное производство.

В Красноуфимском уезде Пермской губернии было относительно развито гончарное производство или как его называли «горшечный промысел». Глину добывали в той же местности, где и занимались этим промыслом. Так, можно охарактеризовать горшечный промысел в Сыринской волости. При опросе жители говорили, что этим промыслом «занимались наши деды», от которых и перешло к потомкам все немудрое и несложное их ремесло. В семье работал обычно один хозяин или с сыном. Работников не держали. Население занималось им «между делом», ничуть не упуская своего главного занятия – земледелия. Наибольшая интенсивность работы приходилась на зиму, когда у земледельца – крестьянина много свободного времени. Кустари делали кринки, корчаги, горшки разных величин, подойники и ладки.[2]

Материалом для них служила глина серого цвета, которую кустари привозили из села Советинского Верх-Суксунской волости, находящегося за 30 верст от Сыринской волости. За пуд глины они платили на месте по 1 копейке. По словам кустарей, Советинское крестьянское общество сдало глиняные «роскопи» одному из своих крестьян за 125 рублей в год в аренду, а этот арендатор уже продавал глину от себя.

Инструменты или орудия производства, употребляемые при этом ремесле, были крайне просты: обыкновенная деревянная скамья, на одном конце которой вделан деревянный гвоздь, на этот гвоздь надевался деревянный березовый круг. Способ производства был следующий: глину смачивают водой и хорошо протаптывают (от степени промачивания зависит качество изготавливаемого предмета). Взяв кусок приготовленной таким способом глины, кладут его в центр деревянного круга и расплющивают кулаком, это – дно будущего сосуда. Взяв снова кусок глины, работник левой рукой приводит в движение круг (от себя), а правой выводит стенки сосуда, ножичком равняет края и делает различные узоры. Когда сосуд готов, его снимают с круга и ставят на полку. Здесь посуда находится день – просыхает. Потом ее на сутки ставят в печь. Далее ее обжигают в обыкновенной русской печи.[3]

Так как у кустарей-горшечников не использовались машины в производстве, то промысел можно было назвать ручным. Средний работник делал за осень и зиму до 100 корчаг и мелочи до 300 штук. Средний же хороший кустарь-горшечник зарабатывал в год до 10-20 рублей, за вычетом расходов на глину и прочее.

Кустари относились хорошо к своему делу, например, говорили, что «хулить этого ремесла нельзя».

(продолжение следует)

Л. Алексейчик, научный сотрудник Красноуфимского краеведческого музея

[3] Там же, с.2

[2] Скалозубов Н.Л. Кустарные промыслы в Красноуфимском уезде. Пермь, 1889.,с.1

[1] «Сборник Пермского земства» №10, Пермь, 1887, с.142

Подписывайтесь в Телеграм

Комментарии