Новости, Новости с видео, Новости с фото

Едиными усты и единым сердцем: церковный хор Свято-Троицкого собора

История церковного пения корнями уходит в глубокую древность. Пение, как и речь, служит выражению высоких чувств Богопочтения. В Священном Писании в явлениях святым и праведным людям ангелы представляются сонмом, поющим хвалу Богу. Первое христианское песнопение было принесено на землю ангелами в Рождественскую ночь.

Первые христиане, кроме псалмов Давида, пели ветхозаветные гимны и новозаветные песнопения: песнь Богородицы «Величит душа моя Господа» и песнь Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши». Уже в апостольские времена были составлены Великое славословие «Слава в вышних Богу», «Слава Тебе, Господи, слава Тебе» (исполнявшееся, как и теперь, перед чтением Евангелия и после), «Придите, поклонимся…». Священномученик Игнатий Богоносец по образцу услышанного им пения ангелов ввёл ещё один способ пения, широко распространившийся к IV веку, — попеременное пение двумя хорами. Этот способ и по сей день употребляется в высокоторжественных случаях. С тех пор то, что подлежало общенародному исполнению, перешло специально обученным певчим. Для пения потребовались книги, количество песнопений постоянно увеличивалось, пение становилось более искусным.

История церковного пения на Руси начинается в X столетии. В 988 году святой князь Владимир крестил Киевскую Русь. От Византии Русская Церковь переняла не только вероучение, но и христианские традиции, в том числе Богослужебное пение.

Музыкальное единство Небесного и земного есть отзвук ангельского пения, язык восторженного состояния человека, благодатное средство к выражению молитвенных чувств. Несменными участниками любого Богослужения являются поющие на клиросе певчие.

О создании церковного хора Свято-Троицкого собора, который в данный момент насчитывает около 10 человек, вспоминает регент – отец Вячеслав Ребиков: «В детстве я учился в музыкальной школе по классу скрипки. Меня всегда привлекала музыка. Однажды, думая, что это музей, я зашёл в Вознесенский храм Екатеринбурга и до глубины души был тронут и поражён молитвенно-проникновенным пением студенток консерватории. С тех пор я ежедневно приходил послушать их, а вскоре и сам начал обучаться церковному пению. После этого были разные послушания, я набирался опыта, был алтарником, даже в монастыре жил. Я познакомился с отцом Андреем Рыжаковым, настоятелем Вознесенского храма в городе Михайловск. По его благословению в возрасте 16 лет я стал петь на клиросе. Помню, в 1996 году так случилось, что на Рождество Христово все певчие на нашем клиросе заболели. Петь на Божественной литургии было некому, и мне об этом сообщили днём 6 января. Никогда до этого я не вникал в особенности церковной службы. А праздничное Рождественское Богослужение, как известно, состоит из трёх частей. Безусловно, тогда я очень переживал и боялся такой ответственности, но с Божией помощью всё получилось. После этого случая я стал регентом на простых службах и руководил хором из 7 человек. Когда отца Андрея перевели служить в Красноуфимск, я приехал к нему в гости, здесь же познакомился со своей будущей женой Ольгой, которая в тот момент уже пела в церковном хоре. Вскоре я переехал жить в этот город и тоже стал певчим Иннокеньевской церкви. Позднее организовал хор для храма Александра Невского: ходил в детские сады и школы, слушал музыкальных руководителей, приглашал их петь с нами в храме. Со временем кто-то уходил, а кто-то оставался на клиросе. Впоследствии, когда в 2001 году взялись восстанавливать Свято-Троицкий храм, мы начали формировать хор возрождающегося собора.

Хор в храме, на мой взгляд, принципиально ничем не отличается от обычного академического хора, за исключением, конечно же, наполнения – духовного содержания. Я считаю, что пение в храме должно быть наивысшей пробы, ведь порой именно благодаря нему человек приходит к Богу. Всё не зря, если хотя бы один из тысячи, услышав церковное пение, захочет остаться в храме».

Об особенностях церковного пения рассказала Оксана Емелина: «Хоровое пение я полюбила в музыкальной школе. Когда в мае 2002 года позвали петь в церковном хоре Свято-Троицкого собора, я с радостью приняла это предложение. Поначалу абсолютно всё кажется сложным и непонятным: специфика церковно-славянского языка, разница в ударении, пение без музыкального сопровождения. Особенно непросто тем, кто раньше не был вооцерковлённым человеком. Может быть, именно поэтому многие приходят в церковные хоры, но остаются здесь лишь единицы. Если не понимать и, самое главное, не чувствовать душой то, о чём поёшь, невозможно донести это до сердец людей, и дело здесь вовсе не в нотах и непривычных словах… Мы поём разным количественным составом: и втроём, и вдесятером. По моему мнению, удобнее и легче петь меньшим составом, но это накладывает серьёзную ответственность на каждого из певчих, ведь любая неточность будет слышна. Пожалуй, Богослужение возможно и без участия хора, но именно церковное хоровое пение создаёт особую духовно-молитвенную атмосферу. Как известно, во время Богослужения иногда хору подпевают прихожане. Я спокойно отношусь к этому, если параллельное исполнение уместно. Звучание молитвы помогает людям в трудную минуту, ободряет их, укрепляет их Веру. Возможно, именно поэтому порой даже в обыденной жизни, не во время Богослужений, исполняются церковные песнопения, например, на праздничных концертах. Прежде всего мы служим для наших прихожан. Нередко случается так, что человек, впервые пришедший в храм и услышавший вдохновенное пение церковного хора, становится прихожанином. Конечно, впечатления людей, которыми они иногда делятся с нами после окончания службы, для нас очень важны».

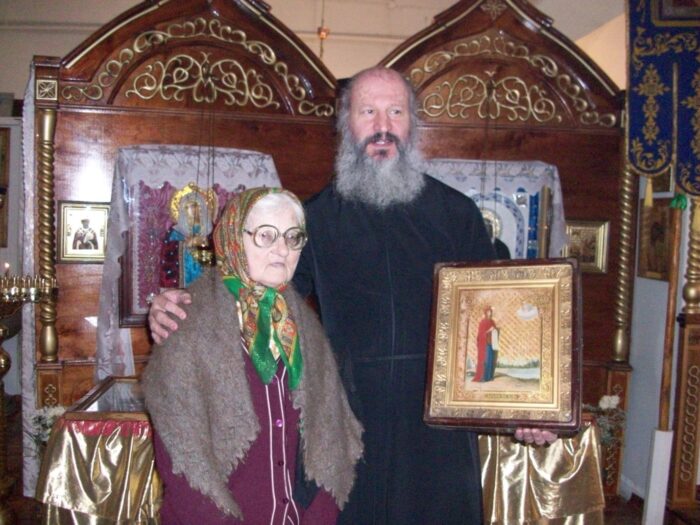

На становление церковного хора нашего собора оказала немаловажное влияние Антонина Петровна Зырянова. Вот что вспоминает о ней Мария Ивановна Дербушева: «Иннокетьевская церковь, которая находится на территории городского кладбища, в советское время не закрывалась, поэтому все люди, пришедшие к Богу в те годы, включая меня, проходили через неё. Служили в ней даже многие насельницы разорённого Боголюбского женского монастыря, которые жили на дому по улице Кладбищенской (ныне – Валентины Терешковой). Монахини обучали клирошан монастырскому уставу, среди них и раба Божия Антонина, женщина с непростой, но наполненной светлыми чувствами и помыслами судьбой. Она родилась в очень бедной семье. Её мать всегда была глубоко верующей, такой она воспитала и свою дочь. Антонина Петровна получила педагогическое образование, но реалии советского времени поставили её перед сложным выбором: или работа в школе, или храм. Несмотря на жизненные тяготы, она всегда полагалась на волю и помощь Божию, поэтому предпочла остаться верной Христу и Церкви. Одно время Антонина Петровна жила в семье священника и ухаживала за его больной дочерью, а также, обладая удивительным голосом, пела в церковном хоре Иннокетьевского храма. Я уже не застала те времена, когда в том храме было два хора: мужской и женский. Тогда это было настоящим чудом!

Антонина Петровна никогда не была замужем и не имела детей. Всю себя она посвятила служению Богу, часто отправлялась в паломнические поездки, посещала Богомолья в разных уголках страны, а её духовным отцом был иеромонах самой Троице-Сергиевой лавры! Как известно, обучаться церковному пению – задача не из лёгких. Постичь азы службы на клиросе некоторым нашим певчим помогла именно Антонина Петровна, которая с радостью делилась своими знаниями и опытом, а церковные службы, надо сказать, она знала наизусть. С годами Антонина Петровна стала очень плохо видеть. 25 января 2013 года, ранним зимним утром, когда на улице ещё царит сумрак, её, идущую в дорогой её сердцу храм, сбила машина. Спустя несколько дней она скончалась в больнице и была похоронена на городском кладбище недалеко от той самой церкви, которой была верна всю жизнь… Антонина Петровна – человек высокого духа. Я благодарна Господу за возможность общения с ней и приобщения к той житейской мудрости, которой она обладала».

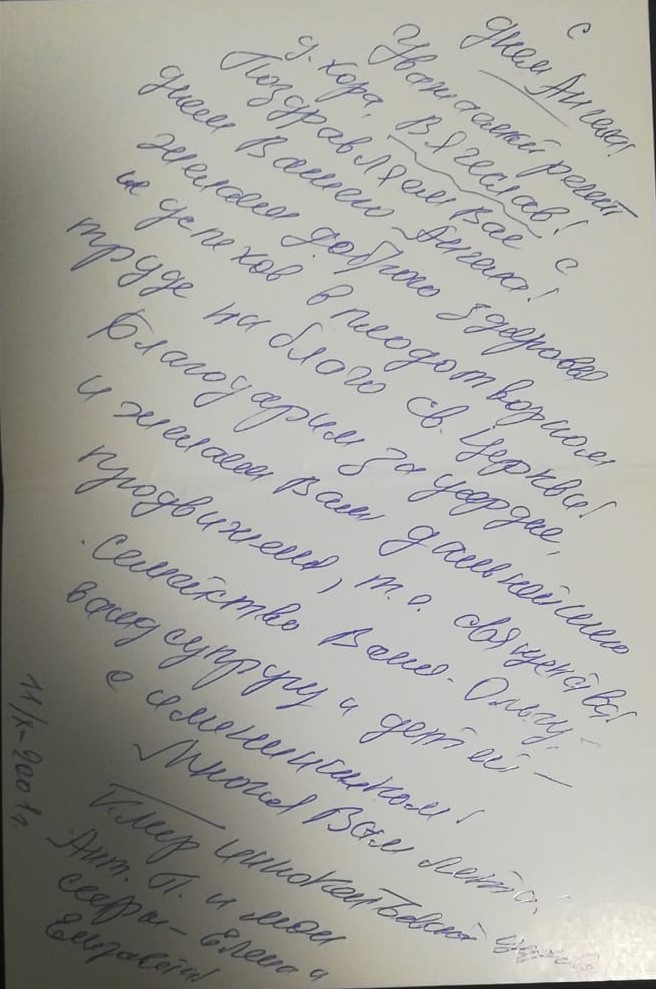

Действительно, об Антонине Петровне всегда говорят с душевной теплотой в голосе. Вот и регент Вячеслав Ребиков вспоминает, что она всегда с любовью и почтением относилась ко всем священнослужителям, в том числе и к нему, хотя была намного старше любого из них. Её отличала эта удивительная черта. В семье отца Вячеслава до сих пор бережно хранят открытки, подаренные Антониной Петровной по случаю праздников и важных памятных дат.

Мы благодарны всем тем, кто избрал непростое, но очень важное служение Церкви Божией. Именно церковное пение придаёт православному Богослужению величественную красоту и торжественность. Оно сопровождает священнодействия и настраивает нас на молитвенное обращение к Богу, что даёт пению на клиросе право считаться не просто ремеслом, а духовным искусством.

Подписывайтесь в Телеграм

Комментарии